四年,弹指一挥间。

四年前,我们为《你好,李焕英》里那个掏心掏肺的女儿流下滚烫的热泪,将“贾玲”二字,捧上了真诚与共情的圣坛。

四年后,当她的新片《转念花开》携着争议疾驰而来,我们投去的目光,却充满了滚烫的审视与质疑。

这不是一个导演寻常的口碑起伏,这更像是一场国民级信任的无声退潮。当一个曾被我们用“真心”加冕的创作者,其作品开始散发出浓厚的“生意”气息时,那种失望,远比一部单纯的烂片更让人五味杂陈。

故事的序章,要从那个感动了全中国的拥抱说起。

2021年的春节档,贾玲用一部献给母亲的电影,与数亿观众签订了一份无形的“信任契约”。这份契约的核心条款,简单而纯粹:我用我最私密、最真挚的情感,来交换你最柔软、最没有防备的共情与眼泪。

她做到了,而且做得超乎想象。那份朴拙的、毫无保留的真诚,如同一把钥匙,打开了每个人心中关于亲情的记忆闸门。《你好,李焕英》的54.13亿票房,与其说是商业上的巨大成功,不如说是一次全民情感共鸣的盛大巡礼。

贾玲,也借此一跃成为全球票房最高的女导演,完成了从国民笑星到国民导演的华丽转身。

那时,我们都以为,这是一个传奇的开始。但现在回望,那或许已是巅峰。因为信任的建立如积沙成塔,耗时耗力;而它的崩塌,却如山体滑坡,只在一瞬之间。

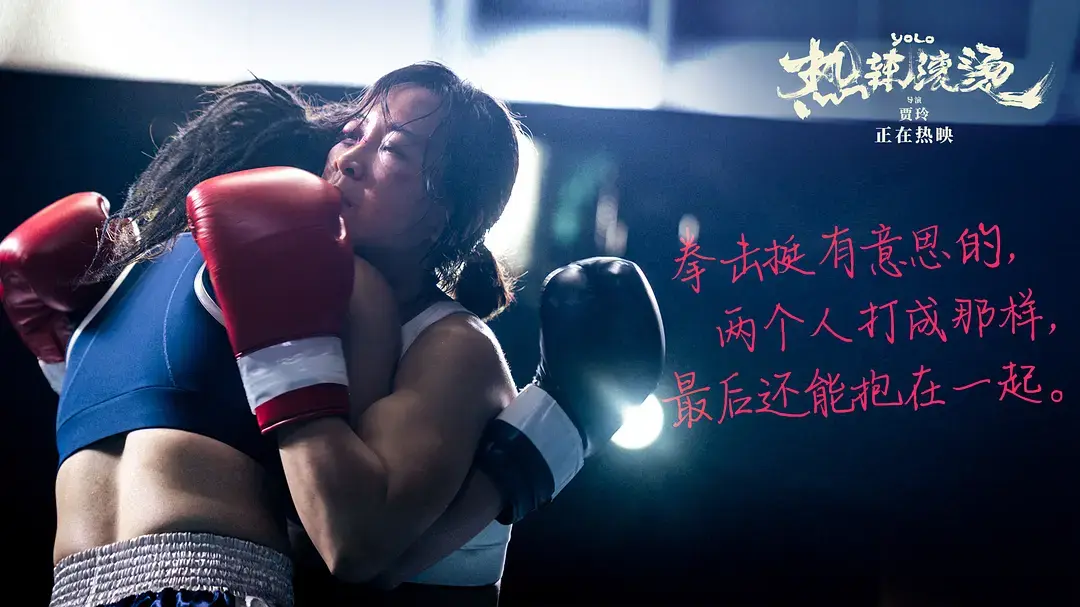

2024年的《热辣滚烫》,是信任堤坝上出现的第一道裂痕。

观众们怀揣着对“李焕英”的余温走进影院,期待着又一次直击灵魂的触动。然而,他们看到的,却仿佛是一部精心包装、长达两个小时的《贾玲减肥血泪史Vlog》。

电影本身的叙事节奏、人物弧光是否足够坚实?这些关于电影艺术的核心问题,在“瘦了100斤”这个惊天话题面前,显得黯然失色。超过两千条的热搜,像一面密不透风的巨型广告牌,日夜轰炸着公众的视野,反复咏唱着这场身体革命的奇迹。

【讨论点一】:这究竟是一场服务于电影的宣发,还是一部服务于“瘦身奇迹”这个超级IP的电影?

当营销的光芒彻底盖过了内容本身,观众用34.6亿票房买到的,除了一时的感官震撼,更多的是一种被营销巨浪裹挟的憋屈感。许多人走出影院后,心中萦绕的不是角色的命运,而是“我好像被套路了”的疑虑。这三个字,是那份“信任契约”上,一道清晰可见的划痕。

然而,贾玲团队似乎并未听见那信任裂解的“咔嚓”声,或者说,市场的巨大成功让他们选择性地忽略了这种声音。

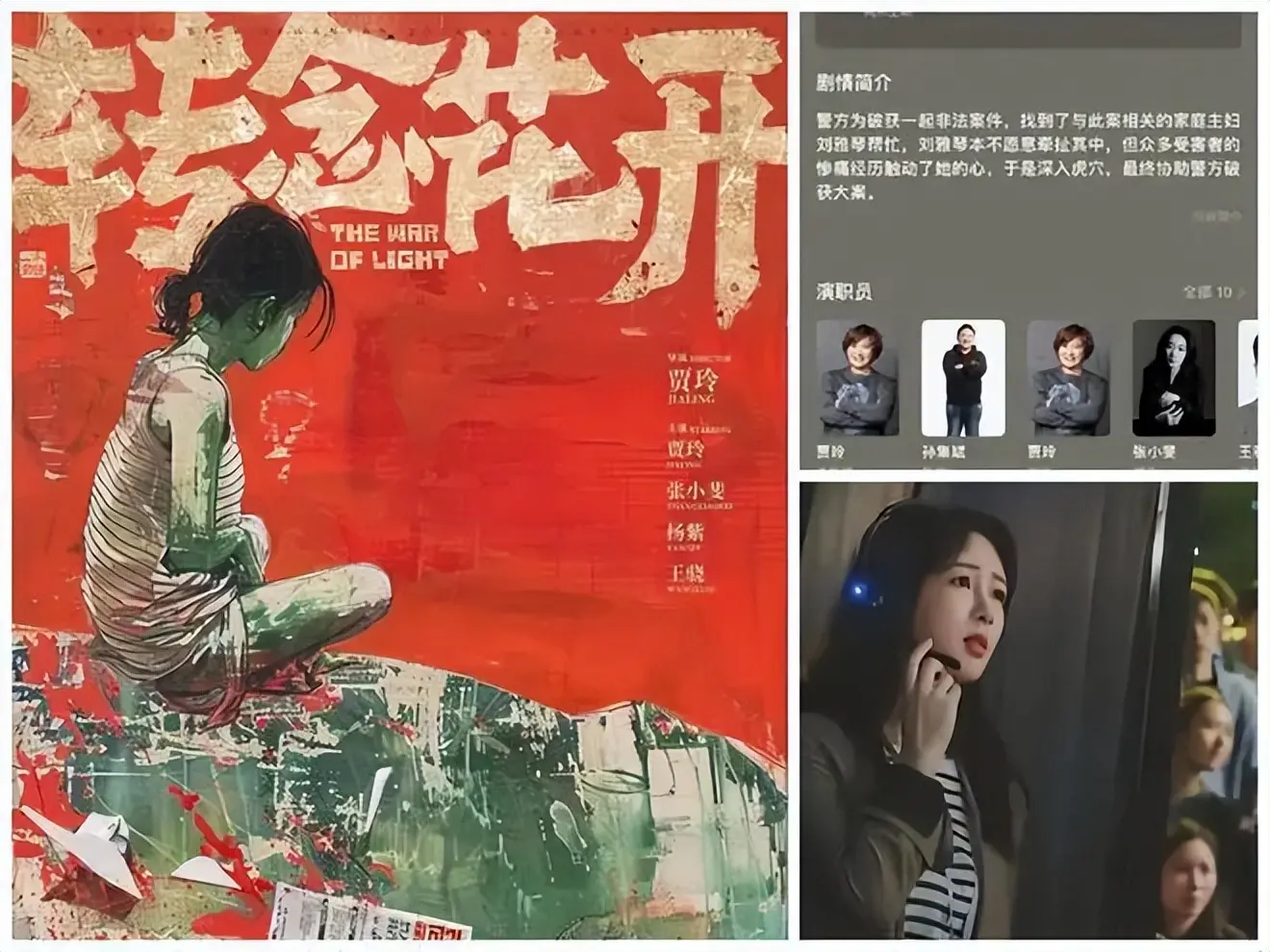

就在《热辣滚烫》的营销余温尚未散尽之时,新片《转念花开》的定档消息便已传来。这速度,快到不像是艺术创作应有的节奏,更像流水线上早已准备好的产品,只待一个最佳时机上架。

一个致命的细节被网友挖出:这部电影本是为春节档准备的,只因“敬畏”《哪吒2》的强大声势,才选择了战略性撤退。

这个细节透露出的信息,让许多尚在犹豫的观众彻底倒戈。这说明,《转念花开》并非《热辣滚烫》口碑争议后,创作者卧薪尝胆、反思沉淀的结晶。它只是一件在仓库里等待最佳出货时机的、早已打包好的“商品”。从一场营销狂欢的落幕,到下一部作品的无缝补位,中间留给主创团队“聆听反馈、自我沉淀”的时间,几乎为零。

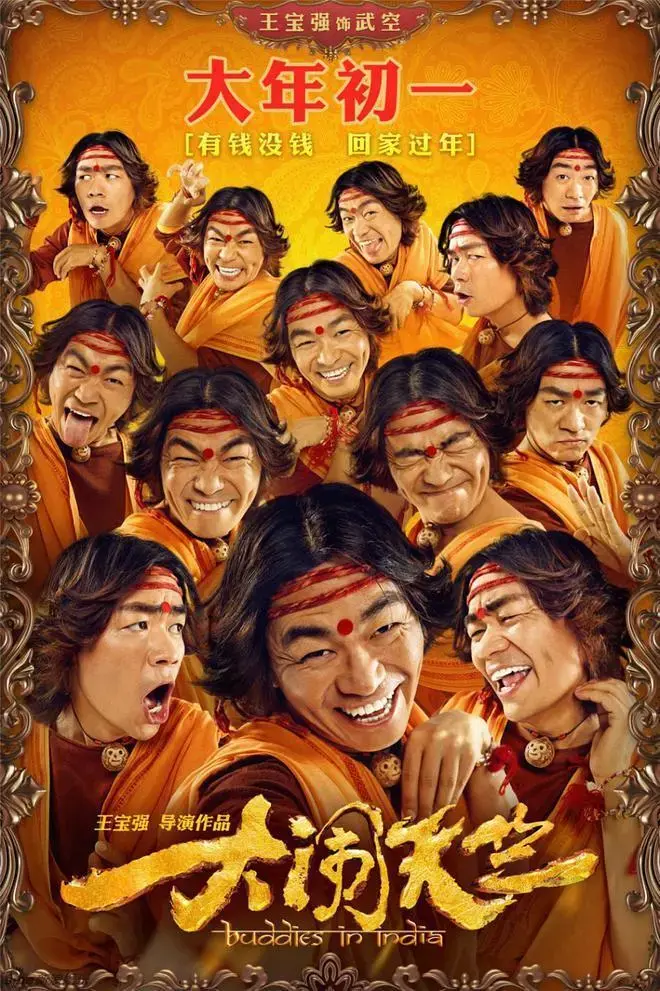

此时,人们不可避免地会想起另一个“笨拙”却无比真诚的身影——王宝强。

时间拉回到2017年,王宝强因《大闹天竺》的失败,亲手接过了象征“最令人失望导演”的金扫帚奖。他没有公关、没有辩解,而是走上那个略显难堪的舞台,深深鞠躬,对所有观众说:“我必须要亲自来接受大家的批评……我欠观众一次。”

然后,他选择了最笨、也最需要勇气的方式:用漫长的时间去兑现那个鞠躬背后沉甸甸的承诺。

他消失了整整六年。在流量为王、瞬息万变的娱乐圈,六年足以让一个人被彻底遗忘。他用这六年的蛰伏,去打磨一部真正对得起观众的作品。直到2023年,《八角笼中》横空出世,口碑与票房双双逆袭。

从金扫帚到金鹿奖,从“欠观众一次”到“还观众一部好戏”。王宝强的六年,为所有电影人诠释了什么叫做对“观众”二字最深刻的敬畏。

【讨论点二】:王宝强的六年蛰伏与贾玲的“一年三部曲”(含客串),两种截然不同的创作路径,你更尊重哪一种?这是否体现了当下电影圈两种不同的价值观?

两相对比,残酷得令人无法直视。王宝强用了六年去填一个坑,而贾玲在不到一年的时间里,似乎在用同样的方式,挖一个可能更大的坑。

如果说闪电般的制作周期暴露了创作态度上的可疑,那么,新片主演杨紫的加入,则成为了引爆这颗信任炸弹的最后一根引信。

必须明确,问题从来不在于杨紫的演技,她的哭戏和共情能力在同代演员中依然是佼佼者。问题在于她身上那个巨大且无法剥离的标签——“顶级流量”。

在今天的中国电影市场,“流量明星”这四个字,已经被过度透支,甚至在很多普通观众心中成了一种“负面资产”。我们被太多只有粉丝狂欢、不见艺术真诚的电影“欺骗”过,每一次都用真金白银的电影票,为资本的傲慢与算计买单。

当一个演员的商业价值、粉丝数据、日常八卦被过度曝光,她在大银幕上塑造的角色就很难再具备纯粹的说服力。观众看到的,可能不再是故事里的人物,而是一个行走的数据符号。

【讨论点三】:当一个演技尚可的演员同时拥有巨大流量时,她出演一部电影,究竟是为作品增光,还是会因为“流量”的原罪而劝退普通观众?

观众抵制的,不是杨紫个人,而是从这个选角决定里,嗅到了一股熟悉的、令人厌倦的、来自《热辣滚烫》的营销味道。他们害怕的,是贾玲在可能透支了“真诚”之后,开始娴熟地打起了另一张王牌——“流量”。

至此,那份曾价值连城的信任契约,已然岌岌可危。

从《你好,李焕英》的全民共情,到《热辣滚烫》的营销争议,再到《转念花开》的信任危机。贾玲用四年时间,为我们真实上演了一部关于“公众信任如何建立与坍塌”的警世恒言。

或许,凭借着庞大的基本盘和精准的商业运作,《转念花开》依然能收获不俗的票房。但票房数字之外,贾玲失去的,可能是再多票房也换不回来的东西——观众那份曾不设防的、纯粹的、滚烫的真心。

归根结底,电影是“心”的艺术。当创作者的心与观众的心不再同频共振,再华丽的技巧,再庞大的流量,都只剩下空洞的回响。

愿每一位手握导筒、享受过观众赞誉的电影人,都能时时记起王宝强那个鞠躬的重量。因为那里面,藏着对艺术最朴素的尊重,和对观众最真诚的回答。

新宝配资-太原股票配资网-配资盈利网-配资咨询平台客服24小时在线咨询提示:文章来自网络,不代表本站观点。